Der DSA – Ein Gesetz für unsere Sicherheit?

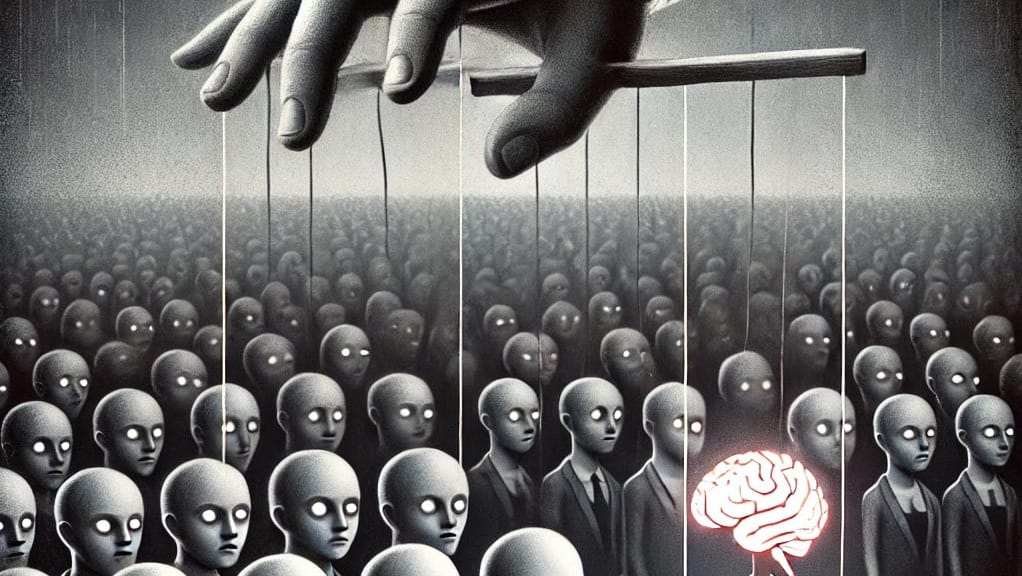

Die Freiheit des Wortes ist ein Fundament jeder demokratischen Gesellschaft. Wer sie kontrolliert, kontrolliert nicht nur die öffentliche Meinung, sondern das Denken der Menschen selbst. Kein repressives System in der Geschichte hat je offen verkündet, es wolle die Wahrheit unterdrücken – immer geschah es im Namen des Schutzes, der Sicherheit, des Gemeinwohls.

Mit genau diesem Versprechen wurde der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union eingeführt. Es heißt, er solle uns vor Hassrede, Desinformation und illegalen Inhalten bewahren. Es heißt, er solle die Macht großer Tech-Konzerne begrenzen und den Bürgern mehr Kontrolle über das Internet geben.

Doch wer ein Gesetz verstehen will, darf nicht bei seinen Versprechen stehen bleiben. Die entscheidende Frage lautet nicht: „Was soll der DSA bewirken?“, sondern: „Was kann er bewirken – und wer hat die Macht, darüber zu entscheiden?“

Dieser Artikel zeigt, dass der DSA kein Schutzgesetz, sondern ein Instrument der Kontrolle ist. Seine schwammigen Begriffe, seine strukturellen Mechanismen und seine Nutznießer deuten auf ein Ziel hin, das über den Schutz vor „Desinformation“ weit hinausgeht.

- Wer bestimmt, was „Hassrede“ ist?

- Wer definiert, welche Meinung noch erlaubt ist und welche nicht? Wer zieht die Grenzen zwischen Wahrheit und Falschheit?

- Wer die Definitionsmacht besitzt, besitzt die Möglichkeit zur Zensur – und Geschichte wie Gegenwart lehren uns, dass solche Macht nie ungenutzt bleibt.

Die Meinungsfreiheit stirbt schleichend

Die Meinungsfreiheit stirbt nicht an einem einzigen Gesetz. Sie stirbt schleichend, durch Definitionen, die sich verschieben, durch Worte, die umgedeutet werden, durch kleine Einschränkungen, die zunächst kaum jemand bemerkt.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie der DSA funktioniert, wem er nützt und warum jeder, der glaubt, nicht betroffen zu sein, einen fatalen Irrtum begeht.

Falls Ihr den Text nicht lesen wollt, könnt Ihr ihn Euch hier anhören.

Der Digital Services Act (DSA) soll Desinformation bekämpfen, illegale Inhalte einschränken und Nutzer schützen. So lautet die offizielle Erzählung. Doch hinter der schönen Fassade steckt ein gefährlicher Mechanismus, der die digitale Meinungsfreiheit massiv einschränken könnte.

In diesem Video analysiere ich, was der DSA wirklich bedeutet und wie er Plattformen zur vorauseilenden Zensur zwingt. Die EU selbst löscht keine Inhalte – aber sie schafft Strukturen, die Unternehmen dazu bringen, lieber zu viel als zu wenig zu entfernen.

Wir sprechen über:

- Die schwammigen Begriffe wie „Hassrede“ und „Desinformation“ – und warum das brandgefährlich ist

- Wie „Trusted Flagger“ politische Kontrolle über Inhalte ausüben können

- Warum am Ende nur noch große Plattformen übrig bleiben – und alle Alternativen verdrängt werden

- Welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen diese schleichende Zensur zu wehren

Das betrifft uns alle – denn was heute noch erlaubt ist, kann morgen schon verschwinden. Wenn du verstehen willst, wie der DSA das Internet verändert, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an.

Was ist der DSA – und was soll er bewirken?

Offizielle Zielsetzung laut EU

Wer eine Veränderung herbeiführen will, beginnt selten mit der Wahrheit. Stattdessen präsentiert man ein Ideal, das kaum jemand in Frage stellt. Die offizielle Begründung für den Digital Services Act (DSA) klingt daher harmlos, fast nobel:

- Der DSA soll illegale Inhalte bekämpfen, damit Plattformen nicht länger Orte von Kriminalität und Betrug sind.

- Er soll die Nutzerrechte stärken, damit jeder bessere Kontrolle über seine Daten und digitale Umgebung hat.

- Er soll Desinformation eindämmen, um demokratische Prozesse vor Manipulation zu schützen.

Wer könnte dagegen sein? Wer würde sich für Betrug, Hass und Lügen im Internet aussprechen? Gerade weil das Ziel so überzeugend klingt, wird kaum jemand innehalten und fragen: Welche Mittel werden dabei eingesetzt – und welche Konsequenzen haben sie?

Denn nicht jede Lüge ist eine Desinformation, nicht jede harte Aussage ist Hassrede, nicht jede kritische Meinung ist eine Gefahr. Doch genau hier liegt das Problem: Wer definiert, was wahr ist? Wer entscheidet, was erlaubt bleibt?

Wie der DSA funktioniert

Ein Gesetz ist nicht das, was es verspricht, sondern das, was es bewirkt. Die Mechanismen des Digital Services Act zeigen deutlich, dass es nicht nur um den Schutz der Nutzer geht, sondern um Kontrolle und Steuerung dessen, was im digitalen Raum gesagt werden darf.

Die zentralen Punkte des DSA sind:

Plattformen müssen Inhalte proaktiv entfernen

- Plattformbetreiber tragen die Verantwortung dafür, dass keine „illegalen“ oder „problematischen“ Inhalte verbreitet werden.

- Um Strafen zu vermeiden, werden sie lieber zu viel als zu wenig löschen – ein Prinzip, das als Overblocking bekannt ist.

„Trusted Flagger“ entscheiden, was gelöscht wird

- Die EU ernennt bestimmte Organisationen als vertrauenswürdige Melder, die Inhalte direkt zur Entfernung melden können.

- Plattformen sind verpflichtet, diese Meldungen priorisiert zu bearbeiten – ohne langwierige Prüfprozesse.

- Die Frage ist nicht, ob sie missbraucht werden können – sondern wie lange es dauert, bis das geschieht.

Strenge Auflagen für große Plattformen – mit Folgen für alle

- Der DSA richtet sich offiziell an große Anbieter wie Meta, Google, X oder TikTok.

- Doch die neuen Standards setzen Maßstäbe für das gesamte Internet: Auch kleinere Plattformen müssen sich anpassen – oder sie verschwinden.

Das Problem ist offensichtlich: Wer bestimmt, was „problematisch“ ist? Wer wählt die „Trusted Flagger“ aus? Und was passiert, wenn eine Plattform eine politisch unbequeme, aber völlig legale Meinung lieber löscht, um Ärger zu vermeiden?

Klingt gut – doch was bedeutet das in der Praxis?

Gesetze sind nicht an sich gut oder schlecht – entscheidend ist, wie sie angewendet werden. Ein Gesetz, das in der Theorie illegale Inhalte bekämpft, kann in der Praxis ein Werkzeug werden, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken.

Plattformen wie YouTube, Facebook oder X müssen künftig selbst entscheiden, welche Inhalte sie als „Desinformation“ oder „Hassrede“ einstufen – denn die Strafen für Verstöße sind hoch. Das bedeutet: Es ist für sie sicherer, zu viel zu löschen als zu wenig. Was das für die Meinungsfreiheit bedeutet, liegt auf der Hand. Große Plattformen sind keine neutralen Schiedsrichter, sondern Unternehmen mit eigenen Interessen, die vor allem verhindern wollen, dass sie selbst ins Visier der Behörden geraten. Also löschen sie präventiv, oft ohne Möglichkeit für betroffene Nutzer, sich zu wehren.

Die Rolle der Trusted Flagger

Dazu kommt die zentrale Rolle der „Trusted Flagger“ – Organisationen, die von der EU als besonders vertrauenswürdig eingestuft wurden und deren Meldungen von Plattformen bevorzugt behandelt werden müssen. Doch viele dieser Organisationen sind staatlich finanziert oder politisch aktiv, was die entscheidende Frage aufwirft: Sind sie wirklich neutrale Wächter gegen Hassrede – oder sind sie Werkzeuge, um unliebsame Inhalte gezielt zu entfernen?

Das größte Problem ist jedoch die schleichende Verschiebung der Grenzen. Heute geht es offiziell um Hetze und Falschinformationen – doch wer bestimmt, was in Zukunft als „gefährlich“ eingestuft wird? Was heute noch als legitime Kritik gilt, könnte morgen bereits als „problematische Meinungsäußerung“ klassifiziert werden. Die Mechanismen des DSA setzen eine Dynamik in Gang, die sich leicht auf andere Bereiche ausweiten lässt. Es beginnt mit der Einschränkung von Hassrede und endet mit der Kontrolle über das, was überhaupt noch gesagt werden darf.

Das Ergebnis: Die EU muss Meinungen nicht direkt zensieren – sie hat einen Mechanismus geschaffen, der Plattformen dazu zwingt, sich selbst zu zensieren, bevor die Behörden es tun. Offiziell bleibt die Meinungsfreiheit erhalten – doch in der Realität wird das, was du sagen darfst, immer enger definiert.

Die versteckten Gefahren: Was der DSA wirklich bedeutet

Der DSA wird als Schutzmaßnahme verkauft – doch jedes Gesetz sollte nicht nur an seinen Zielen, sondern an seinen Mechanismen und potenziellen Folgen gemessen werden. Ein Gesetz, das „Hassrede“ verhindern soll, kann zur Einschränkung legitimer Kritik genutzt werden. Eine Regelung gegen „Desinformation“ kann die Wahrheit unterdrücken, wenn die falschen Akteure die Definitionsmacht haben.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie der DSA in der Praxis dazu führen kann, dass nicht mehr demokratische Debatten entscheiden, was wahr und was falsch ist, sondern Behörden, Tech-Konzerne und regierungsnahe Organisationen.

Die Macht der schwammigen Begriffe – „Hassrede“ und „Desinformation“ als Zensurwerkzeuge

Gesetze, die missbraucht werden können, werden missbraucht. Die Frage ist nicht, ob es passiert – sondern wann.

Der DSA gibt den Kampf gegen „Hassrede“ und „Desinformation“ als Hauptziele aus. Doch diese Begriffe sind nicht objektiv definiert. Während die Meinungsfreiheit in demokratischen Staaten einst bedeutete, dass selbst unliebsame oder provokante Äußerungen geschützt waren, führt der DSA eine Grauzone ein, in der bestimmte Aussagen nicht verboten sind, aber dennoch entfernt werden können.

Das Problem ist offensichtlich: Wer legt fest, was Hass ist? Wer entscheidet, was eine falsche Information ist? Hass ist nicht objektiv messbar – er ist eine subjektive Einschätzung, die sich je nach Zeitgeist, Politik und öffentlicher Meinung verändert. Und wer das Recht hat, festzulegen, was Hass ist, hat die Macht, unliebsame Meinungen mit einem einzigen Wort zum Verstummen zu bringen.

Noch gefährlicher ist der Begriff der Desinformation. Eine Desinformation ist per Definition eine bewusst falsche Darstellung von Tatsachen mit dem Ziel, Menschen zu täuschen. Doch der DSA wendet dieses Prinzip nicht nur auf nachweisbare Lügen an, sondern auch auf Inhalte, die als „potenziell irreführend“ gelten. Was das bedeutet, zeigt sich in der jüngeren Vergangenheit:

- Während der Corona-Pandemie wurden Beiträge, die eine Laborthese zum Ursprung des Virus thematisierten, als Desinformation gebrandmarkt – später stellte sich heraus, dass diese Theorie nicht nur plausibel, sondern wissenschaftlich diskutabel war.

- Während der US-Wahl 2020 wurde jede Diskussion über Wahlbetrug als „Desinformation“ eingestuft – unabhängig davon, ob es sich um belegbare Kritik an bestimmten Abläufen handelte.

Wahrheit ist nicht immer sofort erkennbar. Doch wenn der DSA einer kleinen Gruppe das Recht gibt, darüber zu entscheiden, was als Wahrheit gilt, dann gibt er ihnen auch die Macht, unliebsame Informationen verschwinden zu lassen.

Die „Trusted Flagger“ – Zensur durch regierungsnahe Akteure

Der DSA führt mit den „Trusted Flaggern“ ein System ein, das auf den ersten Blick sinnvoll erscheint: Offiziell handelt es sich um besonders vertrauenswürdige Organisationen, die sich um die Meldung von problematischen Inhalten kümmern sollen. Plattformen sind verpflichtet, ihre Meldungen vorrangig zu bearbeiten und entsprechende Inhalte schnell zu entfernen.

Doch wer sind diese „vertrauenswürdigen“ Akteure? Wer entscheidet, welche Organisationen diese Macht erhalten? Und vor allem: Sind sie wirklich unabhängig?

Eine parlamentarische Anfrage in Deutschland hat gezeigt, dass viele dieser Organisationen staatlich finanziert sind. Sie erhalten Fördermittel oder arbeiten eng mit Regierungen und Behörden zusammen. Das bedeutet, dass es sich nicht um neutrale Instanzen handelt, sondern um Akteure mit einer politischen Agenda. Wer diese Organisationen kontrolliert, kann also indirekt steuern, welche Inhalte verschwinden und welche sichtbar bleiben.

Hier entsteht eine gefährliche Machtverschiebung:

- Offiziell entscheiden die Plattformen selbst, was gelöscht wird.

- In Wirklichkeit erhalten „Trusted Flagger“ eine privilegierte Stellung, mit der sie gezielt Inhalte markieren und damit faktisch zur Löschung zwingen können.

- Wenn eine Regierung Inhalte entfernen will, muss sie es nicht selbst tun – sie überlässt es einfach den Organisationen, die sie finanziert.

Die Gefahr ist offensichtlich: Es braucht keine offene Zensur, wenn die richtigen Akteure auf Knopfdruck bestimmen können, was „problematisch“ ist.

Die Zerstörung kleiner Plattformen – Wer bleibt übrig?

Der DSA richtet sich offiziell gegen große Tech-Konzerne wie Google, Facebook und TikTok. Doch seine Folgen treffen vor allem die kleinen und unabhängigen Plattformen, die sich die Einhaltung der neuen Regeln nicht leisten können.

Die Vorschriften des DSA bedeuten hohen Verwaltungsaufwand: Inhalte müssen ständig überwacht, gemeldete Beiträge sofort geprüft und entfernte Inhalte dokumentiert werden. Große Konzerne können sich ganze Abteilungen leisten, um diese Anforderungen zu erfüllen. Doch für kleine Plattformen ist dieser bürokratische Aufwand existenzbedrohend.

Die Folge ist absehbar:

- Unabhängige Plattformen schließen oder passen sich vollständig an.

- Alternativen zu großen Tech-Konzernen verschwinden.

- Das Internet wird weiter zentralisiert – die wenigen großen Anbieter, die übrig bleiben, bekommen die vollständige Kontrolle über die öffentliche Meinungsbildung.

Genau das macht den DSA so perfide: Während er vorgibt, die Macht großer Plattformen zu begrenzen, sorgt er in Wahrheit dafür, dass nur noch diese großen Plattformen übrig bleiben. Wenn es keine Alternativen mehr gibt, kann jede unliebsame Meinung problemlos unterdrückt werden.

Am Ende entscheidet nicht mehr der Nutzer, welche Inhalte sichtbar sind – sondern wenige große Konzerne, die sich dem politischen Druck der EU beugen.

„Ich habe doch nichts zu verbergen“ – Warum das jeder ernst nehmen sollte

Der vielleicht gefährlichste Irrtum im Umgang mit Überwachungs- und Zensurgesetzen ist der Satz: „Ich habe doch nichts zu verbergen.“ Viele Menschen glauben, dass sie vom DSA nicht betroffen sind, weil sie keine „Hassrede“ verbreiten und keine „Desinformation“ streuen. Doch diese Denkweise beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis: Es geht nicht nur darum, ob du heute betroffen bist – sondern darum, wer in Zukunft entscheidet, was als problematisch gilt.

Die Geschichte zeigt, dass Gesetze mit schwammigen Definitionen immer weiter ausgelegt werden können. Was heute als legitime Kritik gilt, kann morgen als gefährliche Meinung eingestuft werden. Wer vorgestern noch ein anerkannter Wissenschaftler war, kann morgen als Verschwörungstheoretiker gelten. Was gestern noch als legitime politische Debatte galt, kann morgen als „Hassrede“ gelöscht werden.

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag:

- Stell dir vor, du hast Besuch zu Hause.

- Plötzlich beginnt dein Gast, deine Schubladen zu öffnen, deine Briefe zu lesen und deinen Schrank zu durchsuchen.

- Du fragst ihn: „Was soll das?“ – Er antwortet: „Wieso, hast du etwa was zu verbergen?“

Jeder normale Mensch würde das als Grenzüberschreitung empfinden. Nicht, weil er etwas zu verbergen hat, sondern weil es seine Privatsphäre betrifft.

Das Gleiche gilt für das Internet:

- Es geht nicht darum, ob du etwas Verbotenes tust – sondern darum, dass niemand das Recht hat, jedes Wort zu überwachen, jede Meinung zu filtern, jede digitale Handlung zu analysieren.

- Sobald eine zentrale Instanz entscheidet, welche Informationen zulässig sind und welche nicht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Macht missbraucht wird.

- Und wenn es keine Alternativen mehr gibt – weil kleine Plattformen verdrängt wurden – gibt es keinen Ort mehr, an dem unliebsame Wahrheiten überhaupt noch ausgesprochen werden können.

Wer heute sagt „Ich habe nichts zu verbergen“, akzeptiert, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht mehr von ihm selbst, sondern von anderen definiert werden. Und diese anderen haben möglicherweise ein ganz anderes Interesse als den Schutz der Demokratie.

Der DSA ist nur der Anfang – Das größere Bild

Wer glaubt, der Digital Services Act sei eine einzelne Maßnahme, die sich nur auf große Plattformen bezieht, macht einen schwerwiegenden Fehler. Der DSA ist kein isoliertes Gesetz – er ist Teil eines viel größeren Netzes von Kontrollmechanismen, die schrittweise eingeführt werden. Wer das Internet und die Informationsflüsse beherrschen will, tut dies nicht mit einem einzigen Schlag, sondern durch eine Reihe von Maßnahmen, die sich ergänzen und gegenseitig verstärken.

Ein besonders beunruhigendes Muster lässt sich in den vergangenen Jahren erkennen: Immer mehr gesetzliche Rahmenwerke entstehen, die darauf abzielen, die digitale Kommunikation umfassend zu regulieren und zu überwachen. Der DSA ist lediglich eines von mehreren Instrumenten in dieser Entwicklung.

Was noch geplant ist

Ein weiteres Beispiel ist die geplante Chatkontrolle, die offiziell den Kampf gegen Kindesmissbrauch im Internet verstärken soll. Doch in Wahrheit bedeutet sie, dass private Nachrichten von Bürgern automatisch gescannt werden könnten – ohne Verdacht, ohne Anlass, einfach präventiv. Die Grenze zwischen „Schutzmaßnahmen“ und Massenüberwachung verschwimmt zunehmend, bis es keinen privaten digitalen Raum mehr gibt.

Parallel dazu wird die Einführung der digitalen Identitätsnachweise vorangetrieben. Diese sogenannten Digital Identity Wallets könnten in Zukunft zur Voraussetzung werden, um sich im Netz zu authentifizieren. Was heute noch als freiwilliges Angebot verkauft wird, könnte morgen zur Pflicht werden, um am digitalen Leben teilnehmen zu können. In Kombination mit dem DSA und anderen Regulierungen könnte so ein System entstehen, in dem jede Äußerung einer identifizierbaren Person zugeordnet werden kann – mit allen Konsequenzen, die das für Andersdenkende haben könnte.

Zugleich gibt es mit dem Digital Markets Act (DMA) ein weiteres EU-Gesetz, das darauf abzielt, große Plattformen stärker zu regulieren. Doch auch hier zeigt sich: Während es offiziell um die Begrenzung der Marktmacht von Tech-Giganten geht, könnten die neuen Vorschriften in der Praxis vor allem dazu führen, dass unabhängige Anbieter noch stärker unter Druck geraten.

Diese Gesetze folgen einem wiederkehrenden Prinzip:

Zunächst wird ein Problem benannt, das kaum jemand infrage stellt – Hassrede, Kindesmissbrauch, Betrug, Marktmonopole. Dann wird eine Regulierung eingeführt, die angeblich nur darauf abzielt, genau dieses Problem zu lösen. Doch sobald der rechtliche Rahmen geschaffen ist, kann die Definition des Problems jederzeit erweitert werden.

Der DSA ist damit nicht nur ein Werkzeug, um Inhalte im Internet zu regulieren – er ist Teil eines umfassenderen Plans, die digitale Kommunikation zu kontrollieren. Wer heute denkt, dass es ihn nicht betrifft, weil er nichts „Illegales“ sagt oder tut, sollte sich fragen: Was passiert, wenn sich die Definition von „illegal“ ändert?

Es ist ein schleichender Prozess, in dem immer neue Kontrollmechanismen etabliert werden, ohne dass die Mehrheit der Menschen es bemerkt. Jede einzelne Maßnahme wirkt für sich genommen harmlos. Doch zusammengenommen entsteht ein Netzwerk aus Gesetzen, das die digitale Freiheit schrittweise einschränkt.

Der DSA ist nur der Anfang. Die Frage ist nicht mehr, ob ein solches Kontrollsystem entsteht, sondern wie schnell.

Was kann man tun?

Der DSA ist beschlossen, die großen Plattformen setzen ihn um, und die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden sich in Zukunft voraussichtlich weiter verschärfen. Bedeutet das, dass jeder Versuch, sich dagegen zu wehren, sinnlos ist? Nein. Doch es erfordert Bewusstsein, Konsequenz und die Bereitschaft, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen.

Zunächst ist der wichtigste Schritt, sich der Dimension des Problems bewusst zu werden. Viele Menschen erkennen erst dann die Tragweite solcher Gesetze, wenn sie selbst betroffen sind – wenn ein Beitrag gelöscht, ein Account gesperrt oder eine unbequeme Meinung als „problematisch“ eingestuft wird. Doch wer erst dann reagiert, wenn die Kontrolle bereits umfassend etabliert ist, hat kaum noch Handlungsspielraum.

Ein entscheidender Punkt ist daher, digitale Abhängigkeiten zu verringern. Wenn das gesamte soziale und berufliche Leben von Plattformen abhängt, die nach Belieben Inhalte filtern und löschen können, begibt man sich in eine gefährliche Position. Die Nutzung alternativer Plattformen und Technologien ist daher keine Frage des Luxus, sondern der digitalen Selbstbestimmung.

Doch wohin ausweichen? Eine vollständige digitale Unabhängigkeit gibt es nicht, doch es gibt sinnvolle Alternativen, um den Einfluss großer Plattformen zu minimieren:

- Dezentrale Netzwerke nutzen: Mastodon statt Twitter, PeerTube statt YouTube, Matrix statt WhatsApp.

- Alternative Suchmaschinen verwenden: Startpage, DuckDuckGo oder Searx statt Google.

- Eigene Webseiten und Blogs betreiben, anstatt sich ausschließlich auf soziale Netzwerke zu verlassen.

Neben diesen digitalen Alternativen gibt es weitere Maßnahmen, um sich langfristig vor zunehmender Kontrolle zu schützen:

- Digitale Souveränität aufbauen: Wichtige Daten nicht in der Cloud großer Konzerne speichern, sondern auf eigenen Servern oder verschlüsselten Speicherdiensten. Wer Kontrolle über seine Daten hat, ist weniger angreifbar.

- Anonymität und Verschlüsselung nutzen: Tor, VPNs und Messenger wie Signal oder Threema bieten mehr Privatsphäre als klassische Dienste. Wer anonym bleibt, kann nicht so leicht zensiert werden.

- Selbstzensur vermeiden: Der gefährlichste Effekt solcher Gesetze ist, dass Menschen aus Angst bestimmte Themen nicht mehr ansprechen. Wer sich freiwillig einschränkt, überlässt die Definitionsmacht anderen.

- Eigene Gegenöffentlichkeiten schaffen: Blogs, Newsletter, alternative Videoplattformen und physische Netzwerke außerhalb des Internets sind kaum kontrollierbar und ermöglichen echte Meinungsfreiheit.

- Grundrechte kennen & rechtliche Gegenwehr leisten: Digitale Kontrolle wird nicht immer offen durchgesetzt – oft geschieht sie über Umwege und Grauzonen. Wer seine Rechte kennt, kann sich gezielt dagegen wehren.

- Politischen Druck ausüben: Verfassungsbeschwerden, Petitionen und Anfragen an Abgeordnete sind Möglichkeiten, aktiv Einfluss zu nehmen, bevor Gesetze endgültig festgeschrieben sind.

- Selbst Denken: Narrative nicht ungeprüft übernehmen und selbst Informationen beschaffen und diese auch selbst prüfen.

Organisationen unterstützen

Gleichzeitig gibt es Organisationen, die sich aktiv für den Schutz der Meinungsfreiheit und gegen digitale Zensur einsetzen. Wer nicht möchte, dass die digitale Öffentlichkeit vollständig reguliert wird, kann diese Organisationen unterstützen oder sich selbst engagieren:

- Reporter ohne Grenzen (reporter-ohne-grenzen.de) – setzt sich weltweit für die Presse- und Meinungsfreiheit ein.

- Amnesty International (amnesty.de) – kämpft für Menschenrechte, einschließlich der Meinungsfreiheit.

- Deutsches Institut für Menschenrechte (institut-fuer-menschenrechte.de) – fördert und schützt Grundrechte in Deutschland.

- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) (igfm.de) – unterstützt verfolgte Menschenrechtsaktivisten.

Es geht nicht darum, sich komplett aus bestehenden Plattformen zurückzuziehen oder sofort alle digitalen Gewohnheiten umzustellen. Doch wer versteht, wohin die Entwicklung führt, kann heute bewusste Entscheidungen treffen, um sich nicht in eine vollständige Abhängigkeit von einem kontrollierten Internet zu begeben.

Die digitale Welt ist kein Selbstläufer. Sie ist das, was wir aus ihr machen.

Fazit: Der DSA – Ein Schutzgesetz oder eine Gefahr für die Demokratie?

Gesetze werden selten als das verkauft, was sie tatsächlich sind. Kein repressives Regime der Geschichte hat offen erklärt, dass es die Meinungsfreiheit einschränken will – stets geschieht es im Namen der Sicherheit, des Schutzes oder des Gemeinwohls. Der Digital Services Act ist ein perfektes Beispiel dafür. Offiziell soll er Hassrede, Desinformation und illegale Inhalte eindämmen. In der Praxis schafft er jedoch eine Machtstruktur, die es wenigen Akteuren ermöglicht, unliebsame Meinungen systematisch zu unterdrücken.

Das perfide an diesem Gesetz ist, dass es nicht direkt verbietet oder offen zensiert. Stattdessen zwingt es große Plattformen in eine Position, in der sie aus Eigeninteresse Inhalte proaktiv löschen müssen, um Strafen zu vermeiden. Es definiert Begriffe wie „Hassrede“ oder „Desinformation“ nicht klar, wodurch jeder beliebige Inhalt jederzeit als problematisch eingestuft werden kann. Es überträgt Zensurmaßnahmen an „Trusted Flagger“, von denen viele staatlich finanziert oder politisch motiviert sind. Und es zementiert die Macht der großen Plattformen, indem es kleine Anbieter in die Knie zwingt, sodass am Ende nur noch jene übrigbleiben, die sich dem System anpassen.

Die Frage ist also nicht, ob der DSA zur Kontrolle von Meinungen genutzt wird – sondern wie lange es dauert, bis das geschieht.

Dabei betrifft dieses Gesetz nicht nur extreme oder umstrittene Inhalte. Wer heute denkt, dass ihn das Thema nicht betrifft, weil er „nichts zu verbergen“ hat, begeht einen fatalen Denkfehler. Die Definition von „gefährlicher“ oder „problematischer“ Meinung kann sich jederzeit verschieben. Was heute eine legitime Debatte ist, kann morgen als unerwünscht gelten. Geschichte und Gegenwart haben bewiesen, dass staatliche Kontrolle über Informationen niemals ohne Konsequenzen bleibt.

Der DSA ist kein isoliertes Gesetz. Er ist Teil eines umfassenderen Trends, der darauf abzielt, digitale Räume immer stärker zu regulieren. Mit der geplanten Chatkontrolle, digitalen Identitätsnachweisen und weiteren Regulierungen entsteht schrittweise eine Infrastruktur, die eine vollständige Überwachung und Kontrolle des Internets ermöglichen könnte.

Aber es ist noch nicht zu spät.

Die digitale Öffentlichkeit kann nur dann erhalten bleiben, wenn Menschen sich bewusst machen, was gerade geschieht, sich informieren und konkrete Maßnahmen ergreifen. Wer alternative Plattformen nutzt, digitale Selbstbestimmung aufbaut und politische Prozesse kritisch begleitet, bleibt handlungsfähig – während alle anderen irgendwann feststellen werden, dass die Freiheit, die sie für selbstverständlich hielten, längst verschwunden ist.

Die wichtigste Erkenntnis dieses Artikels ist nicht, dass der DSA existiert.

Es ist die Frage, was als Nächstes kommt – und ob wir es rechtzeitig erkennen.

Immer auf dem Laufenden bleiben